在全民吐槽各大城市的网约车实施细则之际,大洋彼岸的美国也来凑热闹。10月7日,美国联邦第七巡回上诉法院在一个判决书中宣称,Uber和Lyft等平台不需要接受类似出租车的价格监管,而司机也不需要获得出租车经营牌照。这个案件的原告是伊利诺伊运输贸易协会,它是一家由出租车公司组织起来的行业协会,毫无疑问代表了出租车从业者的利益,而被告是芝加哥市政府,负责出租车的监管政策。

之所以会有这场诉讼,是因为出租车公司表示,对出租车和交通运输网络提供者(Transportation Network Providers, TNP)差别化的监管标准,是非法的且有歧视性,不利于市场竞争,使得出租车行业的利益严重受损。利益受损主要表现在两个方面:一是从业者的收入下降。据悉,由于在芝加哥地区有9万名司机工作在Lyft和Uber平台上,出租车的收入下降了多达50%。二是出租车牌照的价值贬损。出租车公司的律师表示,由市政府发放的牌照价格于2013年创下历史最高点,即35.7万美元。然而近期,公司之间的牌照转让价格仅为6万美元。

首先需要解释的是何为交通网络运输提供者,即TNP。按照芝加哥的法规,TNP又可以称为出行共享公司,是指通过依托于互联网的平台或者数字平台来连接乘客和司机提供预约交通服务的公司。看到这里,大家就明白了,所谓的TNP就是指像优步、滴滴这样的互联网出行平台。在美国,不同的州对优步这样提供网络预约服务的称呼并不相同,比如在加州,它们就被称之为交通运输网络公司(Transportation Network Companies, TNC),不过其内涵和外延倒是大同小异,加州是这样规定的,所谓的TNC指的是通过在线App或平台连接私家车主和乘客以提供有偿预约交通服务的组织,而不管该组织的形式是公司、合伙或者个人独资等其他形式。

为什么出租车公司会认为自己受到了不公平竞争呢?那是因为从2014年9月2日开始,芝加哥有关TNP的监管政策开始实施,根据有关规定,TNP不需要和出租车公司一样接受价格限制和数量管制,而且允许私家车直接上路接客,只需要缴纳少量的费用就可以,芝加哥市政府要求TNP司机缴纳300美元参加在线课程学习即可。

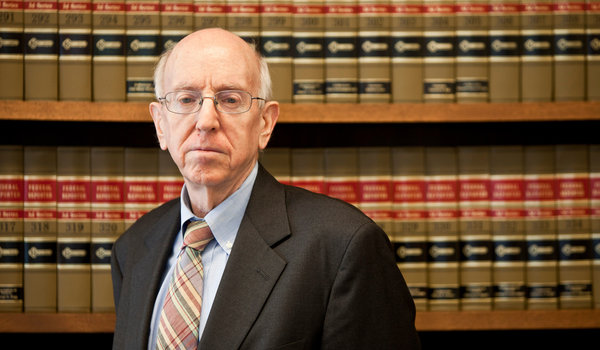

本案的主审法官是著名法学家理查德·波斯纳。说到波斯纳,这也是一个神一样的人物。

在担任联邦第七巡回法庭法官之前,波斯纳在芝加哥大学法学院任教。他是法与经济学的创始人之一,尽管他现在的主业是法官,每年要审理100多个案件,但是他在工作之余还在芝加哥大学任教,并用少量的时间写了大量的法律评论、学术论文和专著。波斯纳在芝加哥大学的同事皮克曾这样评价他:“他(波斯纳)是一个颇有几分传奇色彩的知识分子,是这个世纪伟大的法律思想者之一。”因为他的渊博学识,他还在2000年以特殊的身份参加了一场备受世界瞩目的美国政府诉微软的反垄断案,而这个特殊的身份就是美国政府指定的微软垄断案调解人。

那么,以波斯纳为代表的法院是如何看待原告的诉由呢?波斯纳在法院判决书中首先认为TNP和出租车是两个完全不同的行业。关于优步和巡游出租车的不同,学界和业界有很多不同的看法,但是波斯纳认为核心点在于传统出租车客户并没有一个特定的合同公司与司机,意即很多学者通常说的“一锤子买卖”,无法讨论价格;而TNP却通过登录的方式使得乘客与公司之间有了明确的包含保险在内的合同关系,而且在乘车前可以看到司机、车辆的照片及评分信息。所有的这些都是巡游出租车所不具备的,决定了以优步为代表的TNP可以给消费者提供更好的服务,因此芝加哥市政府给TNP予以巡游出租车完全不同——实际上就是更宽松的——监管也是合理的。

随之产生的就是出租车公司们认为的第二个问题,即出租车公司认为不同的监管使得其遭受了不同的竞争环境,从而导致其利益受损。因此,出租车公司援引美国宪法认为自己的财产权受到侵害。法院又是如何看待呢?

波斯纳在判决书中不回避这个问题。他说TNP和出租车确实是竞争关系,而且由于TNP的出现,使得出租车的生意下滑,而且牌照也不值钱了。但是他认为,“财产”并不能具有免于竞争的权利:

“持有咖啡厅营业牌照并不意味着牌照持有人可以阻止一家茶馆开业。尽管这一牌照允许以特定方式在市场上展开经营,但持有牌照并不意味着有权在市场上排除竞争。专利权代表的是制造及销售专利产品的独家权利,而不是阻止竞争对手发明未侵权的替代产品,防止自己的利润受到损失。实际上,当新技术或新商业模式诞生时,通常的结果是老一代技术或商业模式的式微甚至消失。如果老一代技术或商业模式获得宪法赋予的权利,将新生事物排除在自己的市场之外,那么经济发展将可能停滞。我们可能就不会有出租车,而只有马车;不会有电话,而只有电报;不会有计算机,而只有计算尺。”(此处翻译转自腾讯科技李慧,在此致谢)

出租车牌照受损是不是可以获得宪法第五修正案的保护,意即牌照价值贬损可以视为是政府的征收进而要求补偿?波斯纳梳理了芝加哥有关出租车的管制框架后认为:

“如果一个人想无证运营出租车,这将是被禁止的,这是因为他或她违反了芝加哥市的规章,而不是因为他或她侵犯了牌照持有者的财产权……芝加哥市确实创设了出租车牌照上的财产权;它并没有在所有的机动车载客商业交通中创设财产权”。

也正是如此,波斯纳认为原告,也就是出租车公司的诉由——市政府征收了他们的财产而没有补偿进,牌照并不是宪法上保护的财产权,而且由于竞争而失去的价值贬损是不可能获得补偿的。

那么,我们可以从这个判决得到哪些启示?在我看来最为重要的一点就是,像滴滴和优步这样的公司并不是出租车,因此不应该适用出租车的监管框架。尽管现在中国用“网络预约出租汽车”一个词以示区分,但我看来还是远远不够,由此导致了事件中的种种错位。比如目前各地的实施细则中,甚至在很多地方套用出租车的监管模式——而这些问题是网约车已经通过技术手段解决了的问题,从而导致了监管手段和目标的不匹配,并加重了企业——间接加重了消费者的成本:比如说要求车上加GPS设备,网约车已经通过移动互联网解决了这个问题,为什么还要多此一举。

而所谓的“错位竞争”,要求网约车高价更在某种程度上看是为了保护出租车的利益而不是保护消费者的利益。设想一下,假设一项技术进步和管理革新不能让更多的民众受益而只是服务于高收入人群,这样的技术进步意义何在?从历史上看,任何一次技术进步所带来的必然是价格下降,而不是相反。大卖场替代零售小店,是因为它的价格便宜;福特T型车之所以能够胜出,就是因为生产组织形式变革带来的成本下降;移动电话之所以能够进入千家万户,就是因为技术进步带来的价格下降……

同时需要注意的是,在美国的绝大多数州,政府并没有区分TNP或者TNC是否商业性营运或者是非营利性的个人合乘,都是把两者放在一个监管框架下。而中国的很多城市,比如北京、上海和广州还特意在关于私人合乘的意见中指出私人合乘平台必须与网约车平台区分,这实际上又是和互联网的性质相违背,也不利于保护消费者的利益。

在波斯纳所撰写的这个判决书中,我印象最深刻的是这样一句话:

“当新技术或新商业模式诞生时,通常的结果是老一代技术或商业模式的式微甚至消失。如果老一代技术或商业模式获得宪法赋予的权利,将新生事物排除在自己的市场之外,那么经济发展将可能停滞。我们可能就不会有出租车,而只有马车;不会有电话,而只有电报;不会有计算机,而只有计算尺。”

为什么美国每次都能站在技术革命的前沿?我想这是其中的要害。也希望我们的法律和监管框架能够保护创新,而不是为了保护既得商业模式而新进入者一筹莫展。从小处说,这会让消费者利益受损;从大处来看,则会有损于整个国家的竞争力。

据新京报报道,就在昨天举行的第二届“全国大众创业万众创新活动周”上,腾讯董事会主席马化腾在中外创客领袖座谈会上向李克强总理反映“不要一棒子打死网约车”,而总理随即表示,会要求有关城市进行研究。我想,总理对新经济的殷切期望,会不会因为监管政策而半途而废。如果各个城市交通主管人员不了解何为网约车,不妨来看看波斯纳的这份判决书。

作者:傅蔚冈

来源:蔚为大观

延伸阅读

美国网约车判决给北上广深的启示

心灵鸡汤总是受到喜爱,营养却各不相同。传统鸡汤多劝人宽容,碰上纠缠烂事,莫要斤斤计较。近几年微信流行新鸡汤,一反窠旧,坚决反对和稀泥。错不在我,就要据理力争。作者适当飙几句骂街话,读者反响更热烈。

我不喜欢骂街的文风,却欣赏较计论理。当人们不安于温饱饥寒,就会重视精神价值,尤其是正义。事情的黑白真相,是非曲直,正受到普遍重视。弱占三分理,这种说辞行不通了。居委会大妈式两边训斥,各打五十大板,正逐渐被抛弃。我喜欢讲道理的社会。

在经济生活中,很多人却忘了“道理”这回事,把利益冲突视为难以调和的矛盾,需政府出面,兼顾各方利益。这种思维之下,经济生活中常见“和稀泥”现象,也就不足为怪。

这两年网约车很火,很多人享受其便利,却主张限制。理由千奇百怪:城市已经有出租车,他们也不容易。网约车抢出租车生意,让人家没饭吃,这怎么可以?网约车方便很多人,也造成有些人不方便。不会使用手机的老年人,他们利益怎么兼顾呢?网约车大发补贴,一家独大,将来牟取垄断利益怎么办?保护出租车就是在保护竞争呀。

类似说法到处可见。外地人进京,造成本地人失业;沃尔玛一开,周边的小超市就要破产;一人多买几套房子,会被认为是抢夺房源,让穷人无房可买。即便只是开家餐馆,也可能损害别人利益——只要菜做得好吃,价格实惠,隔壁餐馆就要萧条,甚至有关门风险。

如何看待永恒的利益冲突?抽象讨论似乎无解。事实上,真实世界里,运用正确的法律原则,利益冲突各方就能和谐解决。这项原则就是财产权。保护财产权,惩罚侵权者,运用这项原则检视利益冲突,很多事情就简单得多。

回来说网约车难题。一方面是出租车生计,另一方面是网约车发展,他们是底层民众,利益冲突怎么办?很简单:出租车可以抗议,降价竞争,悲情宣传,却不能打砸网约车——那可是私有财产。罢工也行,不能截断街市,围殴网约车司机。今年青岛出租车罢工,将车辆放在停车场,用“全城停运”抗议。真是悲壮,这种做法却值得赞赏。

很多人说网约车使老年人无车可打。这是网约车兴起之初,真实存在的抱怨。正确的做法不是法律规定网约车份额,保护出租车,照顾老年人,而是舆论呼吁重视。商家都不愿看到抵触情绪,他们总是尽力解决,抚慰不满。现在网约车也都有了“老人叫车”功能。

运用权利原则检视政策,很多是非曲直,就不再复杂。你会发现,一些排外情结只是情绪发泄,道理上站不住脚。外地人不偷不抢,合法工作,并没有侵犯本地人权利,有什么理由驱赶呢?政府不允许外地人开网约车,显然是剥夺工作机会,无端的惩罚。

长期冲突通常是观念问题。政府搞户籍分别,就是在加剧冲突。本地司机认定外地人没资格在北京开车,他的眼里就只有冲突。他无法看到开放协作的好处,更不会调整行动,做合适的工作。在其他领域,这类冲突就很难看到。本地餐馆倒闭,没人会归咎于外地餐馆竞争。越是开放领域,人们越欢迎外地人,把竞争视为正常,而不是利益冲突的根源。

法律应当保护权利而不是利益。利益复杂多变,有好有坏。不谈权利,东拉西扯,就会陷入各自说理,纠缠不清的状态。多年以来,印度工会总是以保护劳工利益为由,阻碍外国商品。他们会以保护小商贩利益为由,抵制沃尔玛。这像极了一筐螃蟹,谁也说不清是非,却互相拉扯。正是不尊重产权,印度的发展受到限制。

最近中国几个地方政府出台网约车政策,美国也有类似的官司。10月7日,美国联邦第七巡回上诉法院在一份判决书中称,网约车无需接受类似出租车的价格监管,司机也无需出租车经营牌照。这个案件的原告是出租车行业协会,被告则是芝加哥市政府。他们要求政府对网约车实施严格的监管。很显然,出租车协会遭遇了惨败。

本案的主审法官是著名法学家理查德·波斯纳。他在判决书上写道:

“持有咖啡厅营业牌照并不意味着牌照持有人可以阻止一家茶馆开业。尽管这一牌照允许以特定方式在市场上展开经营,但持有牌照并不意味着有权在市场上排除竞争。专利权代表的是制造及销售专利产品的独家权利,而不是阻止竞争对手发明未侵权的替代产品,防止自己的利润受到损失。实际上,当新技术或新商业模式诞生时,通常的结果是老一代技术或商业模式的式微甚至消失。如果老一代技术或商业模式获得宪法赋予的权利,将新生事物排除在自己的市场之外,那么经济发展将可能停滞。我们可能就不会有出租车,而只有马车;不会有电话,而只有电报;不会有计算机,而只有计算尺。”

这段判词非常有价值。它不仅质疑传统的牌照制度,也对专利权部分内容也深表不信任。波斯纳其实还是美国反垄断法的挑战者。他曾经主持微软案的调解工作,并且指出:微软运用新技术占领市场,这有什么错呢?从权利的角度说,实在找不到惩罚微软的理由。

相同的道理,新技术、新商业崛起,造成传统行业式微,他却什么都没有做错。新技术饱受指责的根本原因,就是它做得实在太好了。如果我们枉顾,以“利益协调”的由惩罚他们,凭什么指望发展呢?

作者:陈兴杰

来源:人文经济学会(ID:HES2012)

图文来源网络与微信,版权属于原作者。若涉版权问题,请联系我们,欢迎给hopedialogue@g