——轉自【風傳媒】網

蘇嘉宏觀點

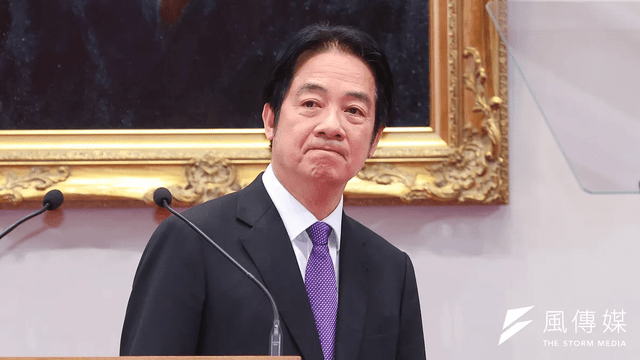

近期以來,美國在台協會與美國國務院現任、前任官員似乎對總統賴清德的態度,更加趨於謹慎觀望,甚至已經帶有一定保留。雖然賴清德強調與美國的緊密合作,但部分美方觀察者認為,他在戰略溝通、兩岸政策及國際合作上的一致性與可預測性仍需加強。

在美中競爭與區域不確定性加劇的背景下,華府對台灣領導人的外交言行與危機管理能力只會格外敏感。畢竟罷免未過、核能公投未通過,儘管短期內不會改變北京對台策略;但是,內部對抗若升高,外部壓力更易見縫插針。這種微妙的觀感,逐漸影響美方政策評估,也加重了台灣內部的政治壓力。

一、大罷免作為史無前例的不信任投票

2025年夏季,台灣社會經歷兩波高度政治化的立委罷免案;但是,根據柯建銘的自述,這一切均始於2024年1月甫換屆投票結束即已開始的政治籌劃,這一短時間跨度下,歷經主戰場立法院多種法案和預算案的朝野政治攻防、對在野黨黨魁的纏訟羈押,強化了在野勢力的更加緊密結合,成了大罷免和核三延役公投的社會背景。

7月26日針對24名藍委的罷免,投票率平均高達55%,卻因贊成票未達四分之一門檻而全數失敗;8月23日再針對7名藍委的罷免,依舊全數未過,形成「全面挫敗」的「完封」局面。

這場大罷免,本質上可視為賴清德對自己發動的一場史無前例政治不信任投票。罷免要過關難度本就高(須同時滿足投票率與贊成票兩重門檻);兩波皆失利顯示,反對罷免一方的動員能力與「(上任不到一年就開始連署)不願輕易『拔官』」的選民仍在;即使也有個別「接近過關」個案與7月26日的高投票率也說明了,對部分藍委的爭議不小、極化仍在,只是尚不足以翻盤。

在內閣制國家,國會少數黨政府往往透過與更少數的小政黨合作,湊成過半數來組閣;然而,賴清德卻選擇用「更大的民主」來千錘百鍊,不僅不與更少數的在野黨妥協,反而升高與藍白兩黨的對抗;這種路線,使藍白形塑「多數加少數變更多數」的強勢國會,最終呈現全面失利的政治效果。換言之,大罷免既是賴清德冒險押注的民主壓力測試,也是一次內部「去雜質」的政治實驗。它雖強化了政黨對決的鮮明度,卻也揭露出非基本教義派的選民抗拒心態,不願意在高度政治對立下做出選擇,也就是說,把罷免上綱為價值對決,將被罷免的藍委抽象化地定性為「親中立委」,兩波皆未過,反映選 民對高度政治化的罷免動機存疑,而不願輕易拔掉民選立委。

二、完封效應與政治責任

然而,當大罷免被「完封」,問題便不只停留在藍白合流或綠營動員失效,而是執政黨的政治責任必須被釐清。這場投票既然是由賴清德親手推動,其失敗意味的責任,就不能僅由基層承擔。是否該由總統發表一份「罪己詔」?承認策略錯誤並提出補救方案,在民主時代,政黨政治必須體現「責任政治」。這意味著,黨務或內閣的人事異動不能只是「耳目一新」的表面工程,而應該真正回應民意。倘若繼續由「傲嬌懶慢資本家」式的經濟部長主導產業政策,或讓「處處搜尋境內敵對勢力而在救災缺席」的內政部長延續強硬的「一邊一國」路線,社會只會認為執政團隊與民意脫節。相對而言,藍白陣營則可能因為成功抵擋罷免攻勢,而在在野聯盟的版圖上獲得最大利益。沉溺在「價值動員」的執政黨碰到制度門檻與選民冷感,如何避免未來把政策爭議,在立委層面全面「罷免化」、在法案層面全面「覆議化」、「釋憲化」?目前看來已經近乎濫用,主動 將「神主牌價值」化約、下降到人民有感的社會民生,看來才是正軌。

與此同時,司法檢調這一個執政的時間跨度以來的「選擇性辦案」、「偵查不公開」、「鏡檢」…的質疑聲浪滔天,事實與否難論,司法公信淪喪令人哀痛,早已讓民眾失去信心;青鳥運動在「抗中保台」藉口下對異議者不斷公然出征,讓社會厭倦政治正確的 霸凌壓迫氛圍。再加上綠能產業的政商結構貪腐疑雲、能源政策的治理黑箱,以及對美關稅談判過程的不透明與「疊加關稅」憂懼,台灣社會已陷入「司法失信、社會厭倦、能源焦慮、外交不安」的多重夾擊。

三、核能公投與民意訊號

在這樣的背景下,核能公投格外引人注目。8月23日的「延役核三」公投,雖未過門檻,但實際投票顯示超過七成民眾支持延役,明確傳遞了政策訊號。與2021年「重啟核四」公投的否決結果相比,台灣民意的差異化趨勢愈加明顯:民眾不願冒險重啟,但卻支持延長既有機組,以確保能源穩定。正反解讀都存在,「傾向支持核能選項」但「投票熱度不足以過門檻」,支持者將之解讀為民意要多元能源,反對者則強調低投票率不足以代表民意。

不過,撇開投票率、同意票得票高低先不議,支持核電的兩次公投都有四百萬加減二三十萬的穩定的核能政策同意者。 兩次公投比較,顯示台灣社會對「繼續使用既有核能」的接受度高於「重啟新核電 廠」。雖然,儘管在制度門檻上均未過關,但若單看「投票者意向」,核能仍保有相當支持基礎,只是程度取決於「核三(既有)>核四(新啟用)」。這個民意訊號,賴清德總統應該接收到了,他也在公投後的記者會上暗示,未來若符合「更安全技術、廢料減量、社會接受度」三條件,可能推動先進核能。這似乎代表政策調整已在路上,但同時民眾對「綠能黑箱」與「能源貪腐」的容忍度已降到最低,這一點也要在公投案案外有所回應。

四、國際氛圍與疑美危機感

兩次大罷免和公投,選民不僅是在反映政黨偏好,更是用選票回應「外部環境風險下,台灣該如何穩住內部」的集體焦慮。與此同時,國際局勢也讓台灣的焦慮加劇。川普與普京的會晤,加上中美關稅談判膠著,讓亞太局勢再度動盪。台灣社會「疑美論「棄台論」氛圍加重,憂慮美國在戰略算計下隨時可能將台灣當作籌碼。這種危機感,進一步推升了民眾對「能源安全、國防自主、政局穩定」的迫切韌性需求。

又在此國際氛圍下,9月3日中國大陸的大閱兵,更被視為「劍有所指」。對岸藉抗戰勝利的歷史強化民族意識認同敘事,而台灣社會對抗戰史觀卻逐漸淡化,以「終戰」取而代之。更諷刺的是,公開場域裡卻充斥接受多個部會補助、成果低劣卻資源龐大的所謂「文化人」,甚至公開自承「要飯」,這些人還在大罷免過程中還充當拋頭露面的角色。世代歷史記憶與文化資源的錯置,不僅削弱了社會共識,也加深了兩岸認知落差。

倘若兩岸不能在「『九二會談』的歷史事實」基礎上,多一些政治努力、少一些軍事風險,當前臨戰邊緣的局勢恐怕只會更加滑向戰爭斷崖。這個世界,還缺一場台海戰爭就會進入第三次世界大戰的人類共業中了!

五、內閣改組與未來挑戰

大罷免結束後,行政團隊已釋出啟動內閣改組的訊號。未來挑戰至少包括:

- 國會朝野對話:進一步被鞏固的在野聯盟掌握多數,如何避免國會空轉?將決定施政成敗,唯一政治路徑就是對話與「聯合內閣」,但是可能嗎?

- 能源與民生治理:公投揭示基調,政府必須提出電力穩定與兼顧減碳的明確路線,避免重蹈綠能黑箱與貪腐疑慮,光電板對山海的侵蝕,會讓民心思變。

- 人事與責任政治:用人必須展現回應民意的決心,若繼續循舊,將加深社會對執政團隊的失望。但是,民進黨執政十年,出現人才甄補的枯竭困境,分享執政權力的政治和解安排?很難期待。

- 兩岸與對外政策:在美中博弈與疑美氛圍下,台灣需強化與美日歐的戰略協作,並提高談判透明度,在「棄台論」、「疑美論」的社會疑慮抬頭下,分散依賴與風險的政治作為更為迫切了。

六、結論

總體而言,美國對賴清德的轉趨觀望態度、產業外移隱憂、司法與政治信任危機、罷免與公投的結果如此不堪,再加上國際環境的不確定,共同構成了台灣當前政治的複雜圖景。大罷免既是賴清德對自己發動的民主考驗,也是史無前例的政治不信任投票;結果的「完封」,不僅意味戰術失敗,更逼出了責任政治的問題。如果執政黨無法正視,仍以傲慢或敷衍的用人邏輯延續現狀,最終受益的將不是民進黨,而是持續壯大的藍白聯盟。台灣的政黨輪替始終都要依賴他黨成為爛蘋果才有可能,儘管自己也是爛蘋果一個。兩岸若缺乏更多政治智慧與歷史基礎的共識,當前本已臨戰邊緣的現況,恐怕將更快滑向墜崖。